BLOG

-

2017.02.21

企業コーポレートサイトについて -

2017.02.17

新人歓迎会と節分 -

2017.02.07

内定者研修 -

2017.01.06

謹賀新年 -

2016.12.09

サプライズ -

2016.10.31

SBT研修 -

2016.10.12

重いパソコンも快適に使える!業務効率を改善する便利フリーソフト集 -

2016.10.03

新卒一期生内定式 -

2016.09.28

フィロソフィ「人間の無限の可能性を追求する」を学んで -

2016.08.08

第12期経営方針発表会 -

2016.07.22

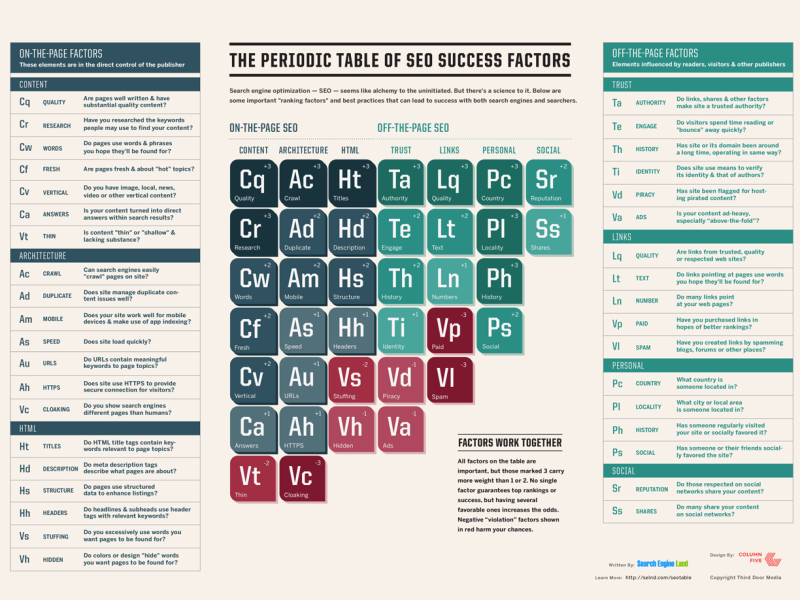

海外SEOサイトの大御所、Search Engine Landの資料を翻訳/解説してみました -

2016.05.22

THE LEADERS OF KINGDOM

-

カテゴリー

-

タグ一覧

-

Googleアナリティクス

GR 営業時間変更

GR 移転

GW休業

GW営業案内

イベント

ウイルス対策

エンジニア

グリーフサポート

コーポレートサイト リニューアル

コーポレートサイトリニューアル制作

コーポレートサイト制作

ゴールデンウィーク休業

サービスサイト追加制作

システム

ジーアール 営業時間変更

ジーアール 移転

テレワーク

プレゼン

ホームページ コンサル

ホームページ リニューアル

ホームページ コンサル

ホームページ制作

リクルートサイト制作

伊豆白浜

便利ツール

便利屋

内定者

和食

在宅勤務

夏休み

夏季休業

天ぷら

居酒屋

年末年始休業

引越し

心理カウンセリング

新卒

日本料理

社員研修

観光

警察犬の調教

赤帽

運送業

配送